すべてを表示

西念寺

赤目四十八滝

赤岩尾神社

千方窟

水掻き

「水蜘蛛」と同じく、沼浮沓の一種で、沼掘を渡る道具。水蜘蛛よりも小さいため、携帯に便利だった。

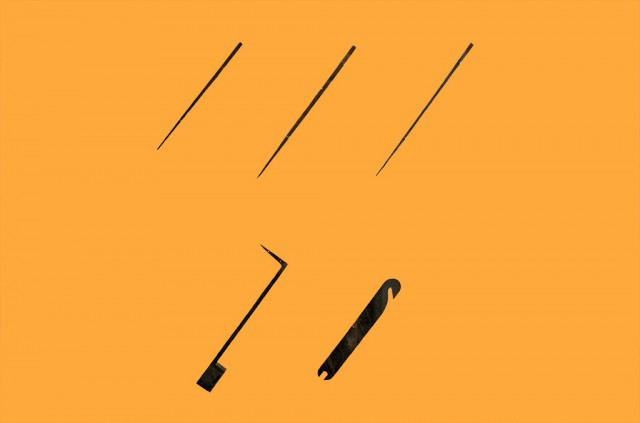

五寸釘

石垣を登るときなどに使用。手裏剣にも応用した。

登器

忍者は普通の人では登ることができない城壁や石垣なども、やすやすと登った。

枢鍵・万能鍵

数種類の鍵があり、組み合わせるなどしてあらゆる鍵を開けた。

たたみのみ

折りたたみ式のみで、錠前のかかっている柱や扉をけずって外すのに用いた。

忍び甲冑

戦時中、敵陣に忍ぶ時には、一種の鎖帷子でもある忍び甲冑を忍び衣裳の下に着ることもある。

鎖帷子

刀や手裏剣から身を防ぐものと思われがちだが、実際には重く、あまり着用しなかった。

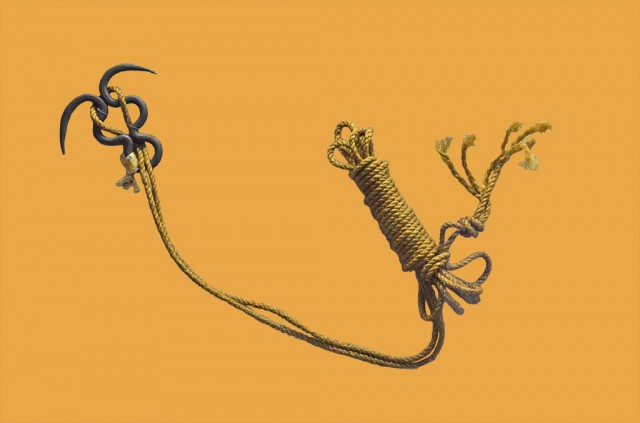

鉤縄

高い所に鉤を投げかけて塀などを登る、敵を縛る、敵の足をすくうなど、工夫次第で幅広く使うことができる。

胸当て

忍者が鉄砲よけに着用した胸当てで、今でいう防弾チョッキ。

忍び鎌

逆茂木の縄を切ったり、鳴子の縄を切ったりする。

足袋

屋敷内に侵入した際、音がたたないように工夫された底に綿の入った足袋。

仕込杖

関所を越えるために旅人が持つ杖や僧に変装し錫杖に剣を仕込んだもの。鎖や分銅、目潰し、槍などを仕込んだものもある。

火打鎌・小鎌

火打鎌は振って火打石にあてて火をおこす道具。小鎌は携帯用の鎌。

草鞋

軽くて歩きやすい。すべるおそれのある急な坂道や雪道では、素早く行動できるように、突起のついたすべり止めを草鞋の底につけた。

忍び燭台

夜討ちのときなど柱にこのカギを打ちこみ、即席の燭台を作った。

手甲鉤

敵の刀を奪い取ったり、攻撃に使用。