天正7年(1579年)、徳川家康の長男信康が織田信長のために切腹を命ぜられました(半蔵に介錯を命ぜられましたが、涙で果たせなかったとのこと)が、後年、信康を供養するため半蔵は仏門に入り(「西念」と号した)、麹町清水谷に安養院を建立しました。後に、江戸城の壕の拡張工事に伴い四谷に移され、西念の号をとって「西念寺」と改められ、服部家の菩提寺になりました。半蔵も、慶長元年(1596年)に55歳で没し、西念寺に葬られました。墓は、本堂右隣にあり、新宿区指定史跡となっています。

また、半蔵は「槍の半蔵」との異名をもつ槍の名手としても知られ、半蔵の愛用した当時の槍が寺に所蔵されています。(区登録文化財)

http://www.pref.mie.lg.jp/tokyo/hp/yukari/04.htm

西念寺(東京都)

皆中稲荷神社

天文二年(1533)九月二十七日武蔵国に鎮座以来約四百二十有余年になり、大久保発祥以来総社として鎮際せられた。皆中の稲荷と称され、さらに、鉄砲の射撃が百発百中で当たり、射撃のみではなく願い事もと参詣者の数も増え、ついには皆中稲荷神社と崇敬されるようになった。

天文二年(1533)九月二十七日武蔵国に鎮座以来約四百二十有余年になり、大久保発祥以来総社として鎮際せられた。皆中の稲荷と称され、さらに、鉄砲の射撃が百発百中で当たり、射撃のみではなく願い事もと参詣者の数も増え、ついには皆中稲荷神社と崇敬されるようになった。

寛永年間、徳川幕府が「鉄砲組百人隊」を(現在の新宿区百人町) に駐屯させてより「鉄砲組百人隊」は旗本や上下の士に篤く信仰され、 また町名も百人町と名づけられた。(百人町の由来)

http://kaichuinari-jinja.or.jp/

鉄砲百人組

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E4%BA%BA%E7%B5%84

伊賀之忍砦

伊賀流忍者サークル ~伊賀之忍砦~ 会員大募集

この度、伊賀内外で楽しく忍者関連の活動を行う事を目的とした伊賀流忍者サークル ~伊賀之忍砦(いがのしのびとりで)~(仮称)』を立ち上げる事となりました。当会は忍者好きの会員により構成し、しがらみにとらわれること無く、自由かつ楽しく活動する事を目指します。

~伊賀之忍砦~では、こんな方の入会をお待ちしております

◆ 忍者の話で盛り上がれる友達が欲しいなぁ~

◆ 忍者のイベントに参加したいけど一人では行きにくいよなぁ~

◆ 忍者のショーをしている人や研究家さんと気軽に話が

出来るようになりたい!

好きな話題で盛り上がれる事って楽しいですよね!

そんな楽しさを皆で分かち合いましょうね!

忍者好きを集まるところ、それが~伊賀之忍砦~です。

会員資格

(1)当会の会員は、年齢満20歳以上の成人とする。

(義務教育卒業者以上の15才~19才は保護者の同意書があれば入会可能)

(2)特別な理由がない限り、1年間に最低1回以上の事業参加が必要

(積極的に活動して頂ける会員を募集しております。)

(3)入会金 1,200円

(4)年会費 1,200円(途中入会者は月割り計算:1ヶ月あたり100円)

(初年度並びに女性会員は不要)

(未成年は不要。ただし活動に制約あり)

≪ご注意下さい≫

活動拠点は主に伊賀市になります。年1回以上の参加が求められているため、遠方の方の活動は困難になると思われます。

伊賀市内外から幅広く会員を募集し、活動を続けて参りたいと考えております。

ご興味のある方がおられましたら、mar4@ict.ne.jp 福永までお問合せ下さい

例祭奉納花火大会(手力神社)

毎年10月17日、伊賀市東湯舟の手力神社で『例祭奉納花火大会』が行われています。手力神社は三大上忍(服部半蔵・百地丹波守・藤林長門守)の1人である藤林長門守の氏神です。江戸時代の初め頃、この地に藤林長門守が住んでいたとされ、 戸隠流忍術を山本勘助より秘伝され、 火術、火筒、狼煙など火の忍術を得意とし火の奉納が始まったとされる。境内には長門守の第四世冨治林正直が献灯した石灯籠があります。通称「手力さんの十七夜(じゅうひちや)」と呼ばれており、 伊賀地域で一番遅い奉納煙火として実施され、秋の夜空を彩ります。現在は花火師によるものですが、大正末期頃までは、氏子である村の若者達が 全て手作りで行っていたと言われています。

http://igakanko.net/index.php?%E6%89%8B%E5%8A%9B%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E4%BE%8B%E7%A5%AD

黒党祭(敢国神社)

昨年、450年ぶりに復活

かつて上野市の伊賀一の宮・敢国(あえくに)神社には、「黒党(くろんど)祭」と呼ばれる奇祭があった。伊賀忍者の頭領、服部一族の私的な祭だったとされる。

みこしを担ぐ神事に携わる者は、服部一族に限られ、それ以外の者が参加する場合には、服部の姓を臨時に与えられてから、参加が許された。全員、黒装束に身を固めるならわしだった。黒装束は忍者のふだん着ではない。伊賀忍者はクレ染めの濃紺の服を身につけていたからだ。祭りの際の特別のものだったと考えられている。現代の冠婚葬祭に黒い服を着るのと似ていておもしろい。

ほかに黒装束を集団で身に着けた者に、日本刀などをつくるタタラ師がいる。タタラ師の祭神は金山媛命(かなやまひめのみこと)。敢国神社にも祭られている。忍者のルーツを探る上での重要な手がかりが秘められているように思える。

祭りがいつごろ始まったのかは定かではない。最盛期の平安時代末の記録を見ると、十二月初めの卯(う)の日、神社のご神体を北東約1.5kmの柘植川の花園河原に移すことから始まる。ご神体の前で、流鏑馬(やぶさめ)や歌舞などの芸能を七日間通して奉納。仮設の大座敷に大勢の人を招待し、一般の観覧も自由だったという。大規模な祭りだったがゆえに、経済的な負担が重く、戦国初期にはすでに「苦労当祭」、つまり苦労に当たる祭りと皮肉られるようになった。服部一族の衰退とともに次第に途絶えがちになり、戦国時代末、自然に廃止された。この黒党祭、敢国神社の太郎館季幹宮司の熱意で、昨年(平成8年)、実に450年ぶりに復興された。

http://www.aekuni.com/

忍者変身処

貸出し料 1,100円〜/着(着数限定)

※店舗によって金額が異なるため、各店舗へお問い合わせください。

○忍者変身処

だんじり会館の巻:

●定休日:12月29日~翌年1月1日 ●受付時間:10時~16時

●住所:伊賀市上野丸之内122-4 ●電話:0595(24)4400

●車でご来場の場合:周辺の市営有料駐車場(1日600円)をご利用ください

貸し衣装・御結納品の三田新の巻:忍者衣装のほか着物の変身もできる。

●定休日:毎週木曜日 ●受付時間:9時~18時

●住所:伊賀市上野赤坂町289 ●電話:0595(21)0939

●車でご来場の場合:

1 着替え時のみ駐車可 変身後は車で移動

2 周辺の市営有料駐車場(1日600円)利用で徒歩来店

むらい萬香園の巻:平日のみの受付 ご主人の話が楽しい 手裏剣打ち体験可

●定休日:毎月第1・第3木曜日 ●受付時間:10時~18時

●住所:伊賀市上野小玉町3130 ●電話:0595(21)1173

●車でご来場の場合:

1 忍者変身時駐車可

2 周辺の市営有料駐車場(1日600円)利用で徒歩来店

伊賀流忍者店(福永衣料)の巻:ベーシックな忍者衣装からこだわりの忍者衣装までレンタル可。手裏剣打ち体験、吹き矢体験可

●定休日:毎週水曜日 ●受付時間:9時~17時

●住所:伊賀市上野愛宕町1938 ●電話:0595(21)0792

●車でご来場の場合:

1 着替え時のみ駐車可 変身後は車で移動

2 周辺の市営有料駐車場(1日600円)利用で徒歩来店

一乃湯の巻:忍者変身の後は銭湯でまったり。

●定休日:木曜日 ●受付時間:

●住所:伊賀市西日南町1762 ●電話:0595(21)1126

●車でご来場の場合:駐車可 行きたい場所へ車で移動も自在

ヒルホテル サンピア伊賀の巻:忍者変身の後は天然温泉「芭蕉の湯」でまったり。

●定休日:無休 ●受付時間:いつでも

●住所:伊賀市西明寺2756-104 ●電話:0595(24)7000

●車でご来場の場合:駐車可 行きたい場所へ車で移動も自在

JACK GAINの巻:犬専用忍者変身処

●定休日:毎月第2・第4火曜日 ●受付時間:9時~17時

●住所:伊賀市上野忍町2678-1 ●電話:0595(21)0627

●車でご来場の場合:周辺の市営有料駐車場(1日500円)利用で徒歩来店

かたやき

http://igakanko.net/index.php?%E3%81%86%E3%81%BE%E3%81%84%E3%82%82%E3%82%931

由来

かたやきの由来については、かつて伊賀忍者が携帯した携行食、非常食が元とされる。伊賀地方には、地元名物としてかたやきを取り扱う菓子店が多く存在する。

特徴

非常に硬く、刀のつばなどに打ち付けて割り、口の中で唾液でふやかしながら食した。一般の醤油せんべいとは違い食味はやや甘い。表面に軽くふられた青海苔やごまがアクセントとなって独特の風味を出す。現在では、かたやき同士で打ち付けて割るか、購入時に付属している木槌で割って食べる。

20世紀末ごろから観光産業の振興の必要性から特産物的な位置づけとなり、それに伴い一部の伝統的な店舗以外では比較的食べやすい、硬さを抑えたものが多く売られるようになった。柔らかい生地で小豆餡を包んだソフトタイプも売られており、外観は伝統的なかたやきと同じだが、食感はむしろ饅頭に近い。

参考 伊賀以外のかた焼き

伊賀名物のみならず、歯が弱い人には要注意の硬いせんべいとしては

かた焼き金剛棒(石川県)

かた焼きせんべい(兵庫県清荒神の参道で販売)

瓦せんべい(兵庫県神戸市、香川県)

かた焼きせんべい(大阪府東大阪市、石切神社の参道で販売)

かた焼きせんべい(大阪府大阪市、四天王寺の境内で販売)

などがある。

ウィキペディアから転載

無足忍制度とは?

誇り高い伊賀の郷士を配下に治めるために、藤堂藩初代藩主高虎によって整備された制度です。扶持米(ふちまい)(報酬)のない無給ですが、武士階級としての面目を保ち、毎月六回訓練を行って武芸に励みました。普段は農業にいそしみ、山(やま)廻(まわ)り役(やく)や薮廻役(やぶまわりやく)などを努め、事あるときには軍役に従事する武士の予備隊でした。実際には特別手当として扶持米が支給されていたようです。藤堂藩では毎年「武芸一覧」と称する演習が催され、無足人たちは藩主の前で、家伝の火術を披露しました。寛永13年(1636)の伊賀藤堂藩の家臣団記録である「伊賀付(いがづけ)差出帳(さしだしちょう)」によると、組外の衆、母衣組の衆、鉄砲組の衆、留守居組の衆、忍びの衆の五班に家臣を編成していますが、この内の忍びの衆が無足人でした。

忍者が身につけていた衣装は?

「忍び装束」というものはありませんでした。現代のスパイに制服がないのや、警察(刑事)が事件の捜査をするときに制服を着ないのも同様で、忍者だとわかる服装はしませんでした。戦国時代に戦闘集団として雇われ、城攻めのときなどは甲胄(鎧)に身を固めます。敵地に潜入するときは、いろいろな職業の服装に変装したりもします。

夜、闇に紛れて忍び入るときの衣装は「黒装束」と思われがちです。しかし、ほんとうは真っ黒だったわけではありません。夜といえども月明かりがあったり、真っ暗ではないので、黒だとかえって輪郭が浮きで出て目立ってしまいました。ほんとうは濃紺色だったのです。「クレ染め」と言われる伊賀、甲賀地方の農民の野良着(仕事着)でした。藍染めで紺色になった上に、クレに浸けます。クレとは、今でも水田の周りや山中などで湧き出るのを見かけることがある赤茶色の少し油の浮いた液体です。鉄分を含んでいるので独特のにおいがします。これで布を染めると、虫やマムシ(毒蛇)避けに効果がありました。アメリカ農民(開拓民)がはいていたジーンズも同じように紺色(インディゴ・ブルー)で、毒蛇のガラガラヘビ避けだったそうです。この濃紺色の野良着に「ほっかぶり」、つまり覆面をしたら、忍び装束になったわけです。当時、最も多かった農民の服装は怪しまれませんでした。忍具についても同じことが言えます。忍者独特の道具や武器を所持していると正体を見破られます。忍び刀や忍者刀といった特殊な武器を忍者が持つことはありませんでした。現代人から見ると特殊な道具にみえますが、当時の農機具や日常生活道具がほとんどだったのです。それらを高い所へ登るときに応用したり、武器に利用する技法が忍術だったのです。

忍者が活躍していた地方は? それはいつごろですか?

各地の修験道の行場周辺で発生した忍術を駆使する忍びの者は、戦国時代の合戦において全国各地で活躍しました。記録上は、東海地方や甲信越地方など合戦の多い地域で多く見られます。

記録に残らない諜報活動などは、江戸時代においても全国各地で活躍したものと思われます。明治時代に藩がなくなると忍術的な組織は消滅し、軍隊や国家警察になり現在に至っています。現在の日本では、アメリカの諜報機関CIAのようなスパイ組織は見られません。

伊賀流忍者はどれくらいいましたか?

忍者は戦のあるときに必要とされました。戦国時代はたくさんいましたが、平和な江戸時代になると極端に減りました。あまり記録に残らない忍者の人数についてはよくわかっていません。

忍者はどのような生活を送っていましたか?

普段は農民として普通の生活を送りながら、家伝として忍術を伝えていました。

百地丹波守の屋敷が数か所にあります

伊賀の豪族といえば、北部は服部氏、南部は大江氏が栄えていました。百地氏は大江氏の一支族です。百地氏の系図や史料から推察すると、室町時代に大江氏の一支族が名張の「モモジ」を拠点とし、地名から百地氏を称したと考えられます。代々、百地丹波守を名乗り、大和の興福寺(奈良市)と結びつきながら、土豪として成長したものと考えられます。百地丹波の城は、伊賀竜口(三重県名張市竜口)と大和竜口(奈良県室生村竜口)との境界線の通称「城山(しろやま)」にあったと言われ、いずれの場所にも子孫がいます。さらに、北伊賀の喰代(三重県上野市喰代)にも百地砦跡が残っています。喰代に進出した百地氏は、服部氏と結びついて勢力を伸ばしていきました。

百地氏の家紋は七曜星(しちようぼし)・二枚(にまい)矢(や)羽根(ばね)で、伊賀服部氏の矢羽根と似ていることから、結びつきの深さがうかがえます。喰代の百地氏は、藤堂高虎の馬まわりを勤めるなど、江戸時代にも有力土豪として地位を保ち、藤林氏とも縁を結んでいます。 百地三太夫は、江戸初期の徳川四代将軍・家綱の時代に書かれた長編小説「賊禁秘(ぞくきんひ)誠談(せいだん)」や11代将軍・家斉(いえなり)時代の「絵本(えほん)太閤記(たいこうき)」に登場します。三太夫は創作上の人物かというと、そうとも言えません。上野市予野の郷土史家、故・吉住完元氏の説によりますと、1571年に現在の名張市中村の地で、父・清(せい)右衛門(えもん)と母・クレハとの間に生まれた実在の人物と言います。六歳の頃に叔父の百地丹波を頼って竜口に住んでいたそうです。伊賀竜口の百地家は、三太夫の異母(いぼ)弟(てい)・四太夫が祖先と伝えられています。

伊賀の忍者はどこに住んでいましたか?

忍者は、伊賀国各地に住んでいました。また、江戸時代には徳川幕府をはじめ全国の諸藩に召抱えられ、各地の城下町にも居住していました。

忍町(しのびちょう)には、忍者が住んでいたのですか?

江戸時代のどの時期から忍町と呼ばれるようになったかはわかり

ません。藤堂藩の加判(かはん)奉行(ぶぎょう)の配下に属した藩士「伊賀者」が住ん

でいた所です。「伊賀者」は藤堂藩の職制で、主に参勤交代の藩

主に同行し、藩主を守るボディガードの役目などを担当しました。

忍者は誰に仕えていたのですか?

戦国時代はいろんな戦国武将に雇われました。伊賀では、江戸時代(藤堂藩)になると伊賀の忍者が他藩に仕えることを禁止しました。しかし、それ以前に諸藩に仕えていた者は、帰還を許されなかったこともあり、そのまま各地の大名に仕えました。禁令を出したということは、それだけ多くの者が各地の大名に仕えていた様子がうかがえます。ほとんどの大きな大名家には、伊賀や甲賀の者が召し抱えられていました。

伊賀流の忍者は?

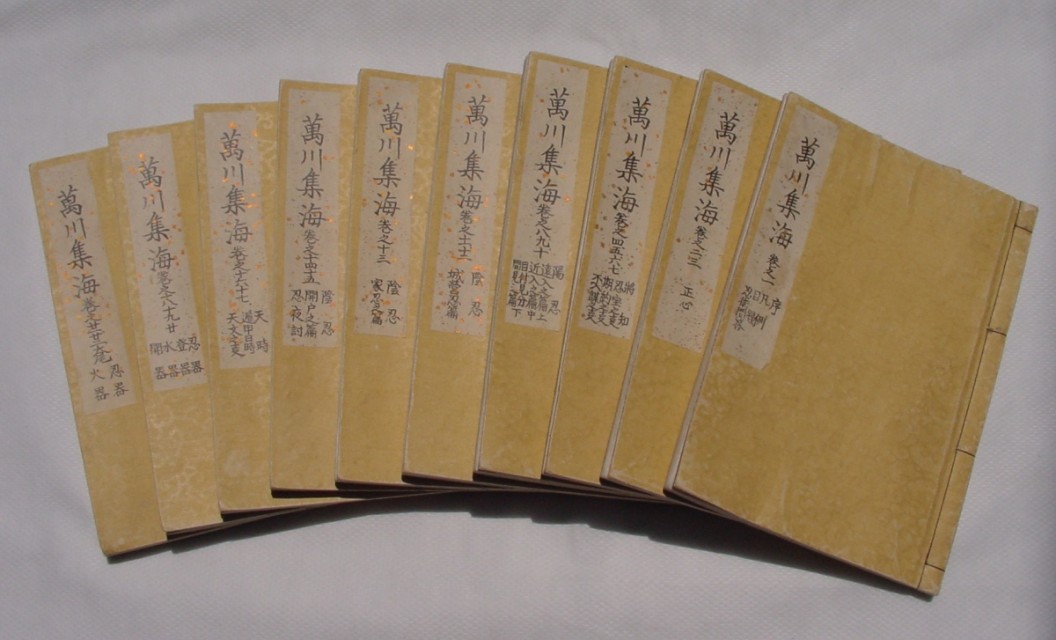

「音なく、匂(にお)いなく、知名(ちめい)なく、勇名(ゆうめい)もなし・・・」と忍術伝書にも書かれているように、誰の仕業(しわざ)かわからないような仕事をしたのが忍者ですから、名前はほとんど伝わっていません。 ただ、忍術伝書「萬川集海(ばんせんしゅうかい)」に伊賀の忍術名人として次の11人があげられています。

1 野村(のむら)の大炊孫(おおいまご)太夫 (だゆう)

2 新堂の小太郎

3 楯岡(たておか)の道順(どうじゅん)

4 下柘植の木猿(大猿)

5 同・小猿

6 上野の左(ひだり)(左衛門の略称)

7 山田(やまだ)の八(はち)右衛門(えもん)

8 神戸(かんべ)の小南(こなん)

9 音羽(おとわ)の城戸(きど)(八兵衛)

10 高山の太郎(たろう)四郎(しろう)

11 同・太郎左衛門。

11人の名につけられた野村、新堂、楯岡、下柘植、上野、山田、神戸、音羽、高山は、伊賀の地名で、上野・神戸・高山は現在の上野市、野村・新堂・楯岡・下柘植は伊賀町、音羽は阿山町、山田は大山田村と、伊賀北部の人ばかりです。これは、「萬川集海」を著した藤林(ふじばやし)保武(やすたけ)が伊賀最北部の湯舟 (阿山町)の人だったからと思われます。

家康の伊賀越とは? その行程は?

徳川家康は、生涯で四度の大難(たいなん)にあったと晩年に心中を打ち明けています。その中でも一番の大難は、本能寺の変のとき、堺(大阪府堺市)見物をしていて帰路が危うくなった時だと言います。本拠(ほんきょ)の浜松城(静岡県浜松市)にもどる“伊賀越え”と呼ばれる逃避行(とうひこう)は「徳川(とくがわ)実記(じっき)」に「御生涯(ごしょうがい)御艱難(ごこんなん)の第一とす」と特記されています。

天正10年(1582)6月1日、京都の本能寺にわずかな供回りで宿泊していた織田信長は、明智光秀軍一万三千の反逆にあい、自殺しました。このとき徳川家康は、長年の同盟関係の労をねぎらう信長の招待を受け、安土城(滋賀県安土町)でもてなしを受けたあと、堺見物をし、京都にいる信長にお礼のあいさつに向かう途中でした。河内の飯盛山(いいもりやま)のふもと(大阪府大東市)まで来たところで本能寺の変を知りました。このとき、家康の供回りはわずか三十数人にすぎず、しかも旅行者にすぎない一行は平服で何の戦闘力もありませんでした。途中には明智の軍勢はもとより、巧名(こうみょう)や褒美(ほうび)目当ての土民一揆(いっき)や山賊らが待ち構えています。いかに危険な道中であったかは、これより別行動をとった大名の穴山梅雪(あなやまばいせつ)一行が宇治(うじ)田原(たわら)(京都府宇治田原町)付近で一揆勢に襲われて殺されたことからもうかがえます。

家康一行のとった行程は、日数もハッキリとわかっていません。推測すると、河内の尊(そん)延寺村(えんじむら)(大阪府枚方市)から宇津(うつ)木越(ぎこ)えをして山城(やましろ)の宇治田原(京都府宇治田原町)に入り、そこから近江の信楽(滋賀県甲賀郡信楽町)に至ったと考えられます。そして、甲賀南部から伊賀の北部をかすめるように“伊賀越え”をしたものと思われます。柘植村(三重県阿山郡伊賀町)から加太(かぶと)越えをし、関宿(関町)、亀山(亀山市)を経て白子浜(鈴鹿市)から舟で領地の三河(愛知県)に帰還しました。

道中、リレー形式でいろいろな一党が警護や道案内を勤めた様子がうかがえます。それらを味方につけることができたのは、同行者の豪商・茶屋(ちゃや)四郎(しろう)次郎(じろう)が持参の大金を報酬として支払ったとも考えられます。家康は後に、四郎次郎を幕藩体制作りの相談役の一人に加え、海外貿易や国内の経済問題、貨幣(かへい)鋳造(ちゅうぞう)などを任せるなど、このときの恩に報いています。

お供の顔ぶれも不明な点が多く、「伊賀者(いがもの)由緒記(ゆいしょき)」には、伊賀路を服部半蔵(はっとりはんぞう)正成(まさなり)が案内したと書かれていますが、「徳川(とくがわ)実記(じっき)」には出てきません。三河の岡崎で生まれ育った半蔵には、伊賀路を案内するのは無理だったのではないでしょうか。実際に伊賀衆を率いて伊賀路を道案内したのは、柘植(つげ)三之(さんの)丞清広(じょうきよひろ)だったようです。

伊賀越で、伊賀者、甲賀者の能力を目の当たりにした家康は、徳川軍の戦闘力として召し抱えました。伊賀衆は半蔵に預けられ、甲州攻めを始め10数度の合戦で奮戦し、後の徳川幕府における伊賀組同心の起こりとなりました。

忍術の起源は?

古くは、古代から忍術的な働きをした人がいた様子がうかがえる記録もみられます。忍術は突然発生しものではなく、長い年月を経て室町時代頃にまとまったものと考えられますが、伊賀、甲賀において発達したのは、都に近かったことや修験道(しゅげんどう)の行場が多かった

こと、渡来人(とらいじん)がもたらした先進文化、政治的な亡命者が多かったこと、山もありゲリラ的戦術が発達したことなど、さまざまな要因があげられます。戦国時代に伊賀、甲賀の実技が最も優れていたので、その名が高まったようです。

伊賀流忍者の始祖は誰ですか?

武術や兵法は、流脈をまとめた人を流祖としています。しかし、伊賀、甲賀の忍術の場合は、誰が始めたとか、誰がつくったものというのではなく、伊賀、甲賀地方に起こった特殊な兵法(軍法)が、忍術と呼ばれるようになりました。

始祖を忍術伝書に求めると、「忍法(にんぽう)秘巻(ひかん)」には平安時代末期の伊賀(服部)平内(へいない)左衛門(ざえもん)家長(いえなが)を始祖としています。さらに古くは、「伊乱記(いらんき)」「忍(しのび)秘伝(ひでん)」などに記されている御色(おいろ)太夫(たゆう)(御弓(おゆ)路(ろ)太夫(たゆう)、御色(おいろ)多由也(たゆや))がいます。紀元前の中国を統一した秦(しん)の始(し)皇帝(こうてい)から命じられて、不老(ふろう)不死(ふし)の妙薬(みょうやく)を求めて日本に来た徐福(じょふく)が連れて来た人物(「忍秘伝」の奥書きには女性と書かれています。)と言われています。熊野(三重県熊野市)に上陸し、薬草を求めて伊賀に来て住み着き、いろいろな先進技術を伝えたのが忍術の始まりとも伝えられています。

伊賀流と甲賀流はどのように違いますか?

本質的には同じです。忍術伝書には「伊」「甲」どちらにも読めるよう、わざとまぎらわしい崩(くず)し字で書いているものもあります。「萬川集海(ばんせんしゅうかい)」も双方に数種の写本(しゃほん)が伝えられます。著者の藤林(ふじばやし)保武(やすたけ)は、伊賀の湯舟(ゆぶね) (三重県阿山郡阿山町)の人ですが、この場所は甲賀との境界付近であり、甲賀では甲賀(こうか)隠士(おんし)の肩書を冠しています。

※写本(しゃほん)-原本を筆で写し取ったもの。写本の写本など、書き写すときに誤字や脱字などが生じて伝わるため、原本が出された年代に近い(古い)ほうが価値が高い。

ちょっと休憩

三大忍書といわれている忍術伝書があります。

① 藤林(ふじばやし)保武(やすたけ)著 萬川集海(ばんせんしゅうかい) 伊賀・甲賀流忍術を集大成したもの

② 藤林(ふじばやし)正武(まさたけ)著 正忍記(せいにんき) 紀州流の伝書

③ 服部半蔵(はっとりはんぞう)正成(まさなり)著忍(しのび)秘伝(ひでん) 伊賀・甲賀流の伝書

伊賀流と甲賀流は仲が悪かったのですか?

テレビや映画、漫画などで伊賀と甲賀の忍者が敵対しているように描かれることが多いのでそのように思われがちですが、実際に敵対したという事実は少ないのです。地理的に隣接していて、昔から親類関係が多く、交流のあった様子がうかがえます。戦国時代でも、伊賀と甲賀の境界で野寄合(のよりあい)と呼ばれる野外会議が開催され、同盟を結んでいました。ただ天正9年(1581)織田(おだ)信長(のぶなが)による伊賀攻め(天正伊賀の乱)では、敵対した一族がありました。

忍術とは?

映画やテレビ漫画でおなじみの「忍者」は、今や全世界で日本をイメージする国際語となっています。しかし、超人的で神秘的なイメージの強い「忍者」は、空を飛んだり、消えたりと、まるでスーパーマンであるかのように、あるいは忍者刀を振りかざして忍術が格闘技であるかのように、まちがって解釈されています。

戦乱の時代に必要とされ、発達した忍術は、小さくは自分の身や家族、地域を護(まも)り、大きくは天下、国家を護るための諜報(ちょうほう)と謀略(ぼうりゃく)の術技です。平和を維持するために日々情報を収集し、その情報から変化を読み取り、その変化に対して工作、破壊、謀略など敵を混乱させて兵力をさげる技術を用いて、迅速かつ果敢に対応しました。

忍術のキーワードに「虚」と「実」があります。空を飛んだり消えたりは、人間の心理の裏をついて、「嘘」をさも「真実」のように見せたのです。心理学や呪術、占術を利用して人間の心理をあやつり、また薬学、医学、天文学など生きるための知恵と、人間の能力を最大限に引き出す技術の集大成こそが忍術なのです。合理的に物事を考える忍術は、知力による戦術を宗とし、兵力(武力)による戦術は愚としました。伊賀流(三重県伊賀地域)と甲賀流(滋賀県甲賀郡)の忍術は、その起源が同じで、もっとも優れた忍術といわれています。

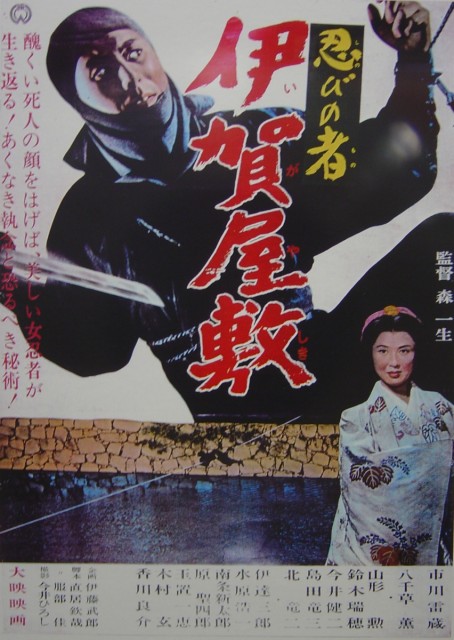

忍者ブームの火付け役 昭和30年代の忍者小説

一躍伊賀忍者が脚光を浴びることになった昭和30年代の忍者小説ブーム、司馬遼太郎が直木賞を受賞して最近も映画化された「梟(ふくろう)の城」、柴田錬三郎の「赤い影法師」、村山知義の「忍びの者」、山田風太郎の「くノ一忍法帖」などなど。中でも「梟の城」と「忍びの者」は、元上野市長で忍術研究家であった奥瀬平七郎氏が、その研究された忍術の資料を提供して創られた作品で、どちらも伊賀忍者が主人公になっています。この忍者小説に始まる映画やテレビの忍者ブームは、忍術をアピールする絶好の機会でしたが、一方で忍術が武術のように紹介されたり、登場人物の設定から忍者が貧民(下級農民層)であったかのように表現され、間違った忍者像が定着して、現在もこのイメージが一般的となっています。また、「忍者」や「忍法」といった呼び名がつくられた時期でもありました。

忍術音頭

初期(昭和33年設立)の観光協会の事業は、上野天神祭を中心に、月ヶ瀬、上野公園の桜、松茸山への誘致事業を展開していましたが、昭和30年代は空前の忍者ブームが起こり、昭和36年、当時市議会議員であった桂晃一氏が会長に就任してからは、一転して忍術を観光資源に観光事業を展開することになりました。そして、まず最初に手がけた事業が「忍術音頭」の制作でした。

忍術音頭

作詞 上野市観光協会

作曲 山下五郎

編曲 福島正二

歌 天津羽衣 上野市で生まれ上京。女流浪曲会の第一人者。

振付 河藤たつろ 河藤流家元 大勢で楽しく踊れる輪踊りが基本 昭和38年、上野市産業会館で発表会を行い、4月に初めて開催した「忍者まつり-伊賀上野NINJAフェスタの前身」で、市中をパレードしました。以後、忍術音頭によりキャンペーンを展開して、上野市のPRを行いました。協力いただいたのは、舞踊の各社中と上野市の婦人会有志の皆さんでした。

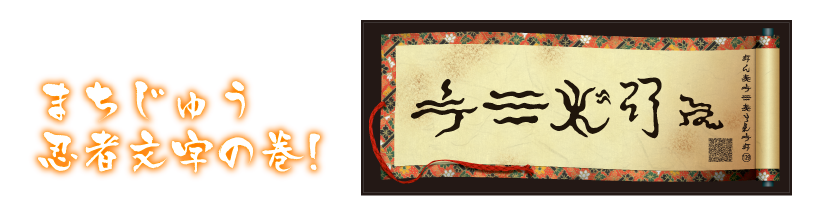

忍者文字

日本には、漢字が伝来する以前に存在したと言われている「神代文字」という文字がありましたが、 忍者が活躍していた戦国時代には解読できる者がおらず 忍者はそれを利用し、秘密文字として 連絡手段に使用していたそうです。忍者文字フォントは その由緒正しき忍者文字をほぼそのままの形で フォントとして再現したものです。

http://iga-ueno.or.jp/ninjamoji/%E5%BF%8D%E8%80%85%E6%96%87%E5%AD%97%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%88/